Победа - 75 лет

https://may9.ru/

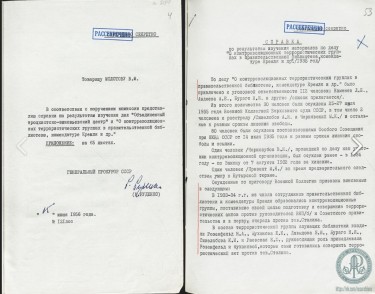

Справка по результатам изучения материалов дела "О контрреволюционных террористических группах в правительственной библиотеке, комендатуре Кремля" с приложением сопроводительной записки Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко В.М. Молотову. 15 июня 1956 г.

Публикацию о так называемом "Кремлевском деле" 90-летней давности представили коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Публикация иллюстрируется рассекреченными фондовыми документами РГАСПИ, ценральный документ - Справка по результатам изучения материалов дела "О контрреволюционных террористических группах в правительственной библиотеке, комендатуре Кремля" с приложением сопроводительной записки Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко В.М. Молотову. 15 июня 1956 г. /РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 454. Л. 4. Подлинник, подпись – автограф Р.А. Руденко; Л. 53–59/: "25 – 27 июля 1935 г. состоялся закрытый судебный процесс по делу о контрреволюционных террористических группах в правительственной библиотеке и комендатуре Кремля, больше известное как «Кремлевское дело».

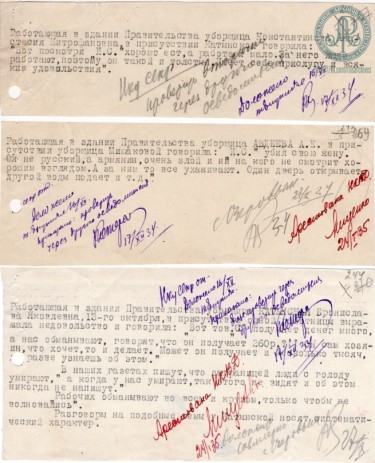

Началось все в январе 1935 г., когда стало известно, что в Кремле систематически распространяются контрреволюционные провокационные слухи и клевета на партийное руководство. Разговоры велись среди уборщиц правительственных учреждений Кремля. В основном болтали об убийстве С.М. Кирова, «завещании» В.И. Ленина, в котором тот нелестно отзывался о И.В. Сталине и обстоятельствах смерти жены Сталина Надежды Сергеевны Аллилуевой, застрелившейся 9 ноября 1932 г. За такие разговоры и было арестовано несколько уборщиц. На допросах выяснилось, что они обсуждали только то, что слышали от работников кремлевской библиотеки и комендатуры Кремля.

Высказывания уборщиц зданий правительства об И.В. Сталине, которые были переданы А.С. Енукидзе. Ноябрь – декабрь 1934 г.

Началось официальное расследование. Путем допросов и сопоставления фактов они выяснили, что «в течение ряда лет в Кремле сформировалась обстановка полного разложения». Работников в комендатуру Кремля, в правительственную библиотеку и даже в секретариат Центрального исполнительного комитета принимали не по деловым качествам, а исключительно по личным связям. Следствие пришло к выводу, что вся распространяемая клевета оказалась контрреволюционным заговором, а не безобидными слухами, как могло показаться изначально. В Кремле была создана разветвленная контрреволюционная, террористическая организация, главной целью которой являлось убийство Сталина.

Следствие установило, что организация состояла из пяти групп. В первую группу сотрудников правительственной библиотеки, помимо всех прочих, входила бывшая жена брата оппозиционера Льва Борисовича Каменева Нина Розенфельд (Бебутова). Вторая группа – военнослужащие комендатуры Кремля, третья – военные работники и слушатели Военно-химической академии, которые поддерживали связь с заграничным троцкистским центром, четвертая – группа троцкистской молодежи, к которой принадлежали сын Льва Давидовича Троцкого Лев Седов и племянник Каменева Борис Николаевич Розенфельд. Пятая группа состояла из бывших активных участников белогвардейского движения, именно она вплотную контактировала с сотрудниками кремлевской библиотеки. По официальным сообщениям, всего по «Кремлевскому делу» было арестовано 65 человек, из них 14 участников террористических военных групп, 21 человек – террористическая группа правительственной библиотеки, 8 человек – троцкистская группа молодежи, 3 человека – группа в Оружейной палате Кремля, 7 человек – группа обслуживающего персонала Кремля.

После многочисленных допросов и очных ставок брат Каменева, художник Николай Розенфельд, и его бывшая жена признались, что действительно готовились к совершению террористического акта в отношении Сталина, а возглавлял его подготовку Л.Б. Каменев. Именно его указаниям они следовали и выполняли все директивы: Каменев давно говорил им, что единственным выходом из тяжелого положения страны является уничтожение Сталина.

Существовало два плана по его уничтожению: огнестрельным оружием и путем отравления. В первом случае планировалось, получив оружие в Комендантском управлении Кремля, застрелить Сталина в одном из помещений внутри Кремля. Во втором – применить сильнодействующий яд. Отравить еду Сталина планировали с привлечением работников комендатуры Кремля.

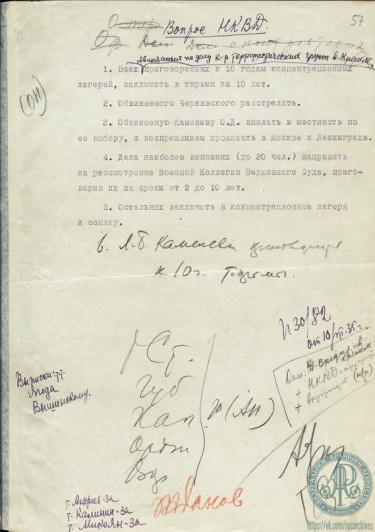

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о заключении в тюрьму всех приговоренных к десяти годам лагерей по делу контрреволюционных террористических групп в Кремле («Кремлевское дело»). Подпись – автограф А.Н. Поскребышева. 10 июля 1935 г.

Казалось бы, это триумф НКВД. Не только раскрыто громкое дело, а еще и предотвращено убийство самого Сталина. Вот только все это было ложью – от начала и до конца. Известно об этом станет только в 1956 г., а тогда люди отбывали наказание за вымышленное преступление.

На самом деле всего к уголовной ответственности по «Кремлевскому делу» было привлечено не 65, а 112 человек. В первую очередь арестовали 17 человек обслуживающего персонала и технических работников кремлевских учреждений: это уборщицы, швейцары, телефонистки. Кроме них аресту подверглись 18 сотрудниц правительственной библиотеки и несколько командиров охраны Кремля. Большинство обвиняемых даже не работали в Кремле, а шесть человек вообще являлись домохозяйками.

Многие из них оказались привлечены по данному делу лишь на основании знакомства с некоторыми арестованными служащими учреждений Кремля или за то, что имели общих знакомых. При этом сами арестованные работники Кремля в большинстве случаев не знали друг друга. Не знал никого из обвиняемых и привлеченный к этому делу Л.Б. Каменев, кроме пяти своих родственников.

К моменту ареста в органах НКВД не имелось ни свидетельских показаний, ни оперативных материалов, ни каких-либо иных доказательств преступной деятельности обвиняемых. Все расследование проводилось только путем допроса арестованных, причем по определенной схеме. Следователи «выбивали» признания: путали вопросами, давили показаниями сослуживцев, угрожали арестом родственников, шантажировали, пугали расстрелами и пытками. Допросы шли по кругу непрерывно по 18–20 часов. Следователи, сменяясь, задавали одни и те же вопросы, не давая арестованным спать и пить. На допросах по несколько раз от следователя звучала фраза: «Если хотите жить, то Вы должны признать участие в организации».

Первоначально арестованным вменялось в вину распространение провокационных слухов по поводу «завещания» Ленина, смерти Надежды Аллилуевой, убийства С.М. Кирова. После получения признания в этом следователи начинали «убеждать» арестованных в том, что распространение таких слухов разжигало враждебное отношение к Сталину и могло вызвать террористические настроения. Если арестованные соглашались с этими доводами, а делалось все, чтобы они согласились, их самих обвиняли в принадлежности к террористическим группам и подготовке убийства Сталина. Несмотря на то, что многие арестованные «ломались» под давлением и угрозами, в основном протоколы допросов были составлены следователями и не имели ничего общего с реальными показаниями подсудимых. Арестованные пытались обратить на это внимание и писали жалобы в прокуратуру и НКВД: сказанное ими не совпадало с тем, что написано в протоколах.

Татьяна Ивановна Глебова и Лев Борисович Каменев. 1932 г.

Допросам подвергся и главный обвиняемый Л.Б. Каменев. 5 марта его этапировали из Челябинского политизолятора особого назначения, в котором он отбывал заключение по делу «Московского центра». 7 марта была арестована его жена Татьяна Ивановна Глебова. Задачей следствия было добиться от Каменева признания его участия в подготовке покушения на Сталина или хотя бы в создании «атмосферы озлобления», которая могла бы привести к террористическому акту против Сталина. Но Каменев спокойно на все обвинения отвечал: «Я это отрицаю», «Нет, не признаю», «Не подтверждаю». Арестованные его родственники так же отрицали все обвинения.

Несмотря на это, Политбюро ЦК ВКП(б) пришло к выводу: в Кремле сформировался «контрреволюционный блок зиновьевцев, троцкистов, агентов иностранных государств, объединенный общей целью террора против руководителей партии и правительства». 3 апреля 1935 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Об аппарате ЦИК СССР и тов. Енукидзе». Именно на этом заседании в первый раз была озвучена мысль о существовании единого блока троцкистов и зиновьевцев. Секретарь ЦИК СССР А.С. Енукидзе, по мнению членов Политбюро, не входил в этот блок. Он просто прошляпил ситуацию и так распустился, что не смог разглядеть, как у него под носом действуют враги народа.

6 июня 1935 г. на утреннем заседании пленума ЦК ВКП(б) председатель Комиссии партийного контроля Н.И. Ежов выступил с докладом, в котором рассказывал о «вскрытии целого ряда террористических групп», непосредственно связанных с Зиновьевым, Каменевым и Троцким.

Ежов докладывал, что НКВД СССР провел тщательное расследование и раскрыл пять террористических групп, две из которых орудовали в Кремле. И все они стремились только к одному – убить Сталина. По словам Ежова, все сознались в подготовке покушения на Сталина. А Каменев, «припертый десятками фактов и показаниями почти всех активных участников террористов», в конце концов признался, что его целью было «совершить гнусное злодеяние – убийство Сталина». «Следствие сейчас располагает абсолютно достаточным количеством данных, – говорил Ежов, – которые показывают, что Зиновьев и Каменев были непосредственными участниками организации террористической работы в СССР и активно организовывали убийство товарища Кирова и готовили покушение на товарища Сталина». При этом вдохновителем террора Ежов называл Троцкого, так как именно он взял под свою защиту всех террористов, в том числе Каменева и Зиновьева. Да и все показания по «Кремлевскому делу», по его мнению, свидетельствовали, что «организатором террора против руководителей партии и советского государства теперь является Троцкий».

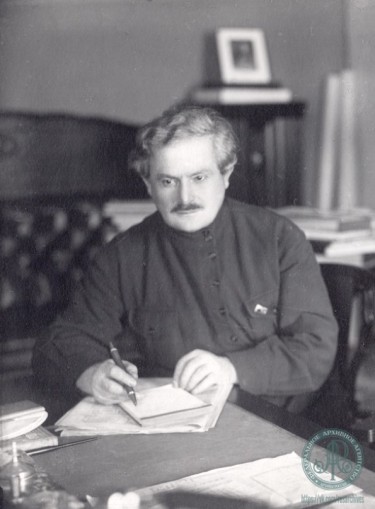

Авель Сафронович Енукидзе. Конец 1920-х гг.

На этом же пленуме Енукидзе обвинили в политической слепоте, преступном благодушии, непартийном поведении, потере классового чутья, полуменьшевистском колебании. После споров и выкриков все единогласно проголосовали за вывод Енукидзе из состава ЦК ВКП(б). Большинством голосов его исключили из партии.

Досталось и другим сотрудникам аппарата ЦИК. Проведенная Комиссией партийного контроля чистка из 107 человек, работавших в секретариате ЦИК, оставила только 9, из Кремля в другие места работы было переведено 75 человек, уволено – 23.

Выводы Ежова на пленуме о виновности Каменева и Троцкого в убийстве Кирова и подготовке покушения на Сталина никак не комментировались и не обсуждались. Все приняли эту информацию безоговорочно, как давно уже доказанный факт.

10 июля 1935 г., не дожидаясь суда, «опросом» И.В. Сталин, А.А. Андреев, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, С.В. Косиор, В.М. Молотов и Г.К. Орджоникидзе приняли постановление: «Л.Б. Каменева приговорить к 10 годам тюрьмы».

Судебный процесс состоялся 25 – 27 июля 1935 г. Суд представлял собой хорошо подготовленную инсценировку: обвинительного заключения не существовало, приговор был составлен заранее, подсудимые вводились поодиночке и допрашивались отдельно, практически все отрицали свои слова, записанные в протоколах их допросов. Пытаясь донести правду, они объясняли, что вся вина их только в том, что они пересказывали друг другу различные домыслы о руководителях советского правительства: ни о каких преступных действиях они не помышляли.

Следователи, несмотря на все старания, так и не добились доказательств не только участия Каменева в подготовке убийства Сталина, но даже малейшего его влияния на какие бы то ни было антисоветские группы. Никто из 29 подсудимых в судебном заседании не дал показаний о подстрекательстве Каменева к совершению каких-либо террористических актов.

Несмотря на это Лев Борисович был приговорен Военной коллегией Верховного суда к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и поражением в правах на 3 года. Из Челябинска его перевели в Верхнеуральскую тюрьму особого назначения. 30 подсудимых Военная коллегия Верховного суда признала виновными, причем 24 – в террористической деятельности, а 6 человек – в проведении антисоветской агитации. Все они были приговорены к разным срокам лишения свободы, а двое – сотрудники комендатуры Кремля Синелобов и Чернявский – к расстрелу. При этом 14 человек на суде не признали себя виновными, 10 человек на суде рассказали, что только слышали «клеветнические разговоры от других лиц», и 6 человек признались, что вели антисоветские разговоры.

Материалы на остальных 80 человек, которые не имели никакого отношения к Кремлю и аппарату ЦИК, были направлены на рассмотрение особого совещания при НКВД СССР. 14 июля 1935 г. все обвиняемые «за контрреволюционную деятельность» приговорены к разным срокам ссылки. В их числе и родственники Л.Б. Каменева: его жена Т.И. Глебова, первая жена Каменева (Ольга Давидовна, сестра Троцкого), его брат Н.Б. Розенфельд, Н.А. Розенфельд (бывшая жена Н.Б. Розенфельда), его племянник Б.Н. Розенфельд.

Вернулись к рассмотрению «Кремлевского дела» только в 1956 г. Постановлением Президиума ЦК КПСС 13 апреля 1956 г. была создана Комиссия по изучению материалов открытых судебных процессов 1930-х годов (председатель В.М. Молотов). В соответствии с ее поручением прокуратурой СССР были заново изучены материалы «Кремлевского дела». 15 июня 1956 г. генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко направил В.М. Молотову справку по итогам проверки. В заключении говорилось: «…следует признать, что уголовное дело о так называемых «контрреволюционных террористических группах в правительственной библиотеке, комендатуре Кремля и др.» было создано искусственно, а привлеченные по этому делу лица осуждены необоснованно".

Автор текста - А.С. Кочетова, к.и.н.,

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)

Материал подготовлен на основе информации и фотографий, размещенных в соцсети "ВК" Российского государственного архива социально-политической истории/РГАСПИ (г. Москва).

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Ссылки

Победа - 75 лет

https://may9.ru/

Федеральный портал Культура

http://www.culture.ru/

Федеральный портал История

http://histrf.ru/

Волонтеры Победы

http://волонтёрыпобеды.рф/

Российское движение школьников

https://рдш.рф/

Русское географическое общество

http://www.rgo.ru/ru

Президент России гражданам школьного возраста

http://kids.kremlin.ru/

Министерство культуры РФ

http://mkrf.ru/

Культура. Гранты России

https://grants.culture.ru/

Российское историческое общество

https://historyrussia.org/

Федеральный историко-документальный просветительский портал

http://portal.historyrussia.org/

620151 (620075), Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5, оф. 22

+7(343)371-55-76

Ассоциация музеев Екатеринбурга